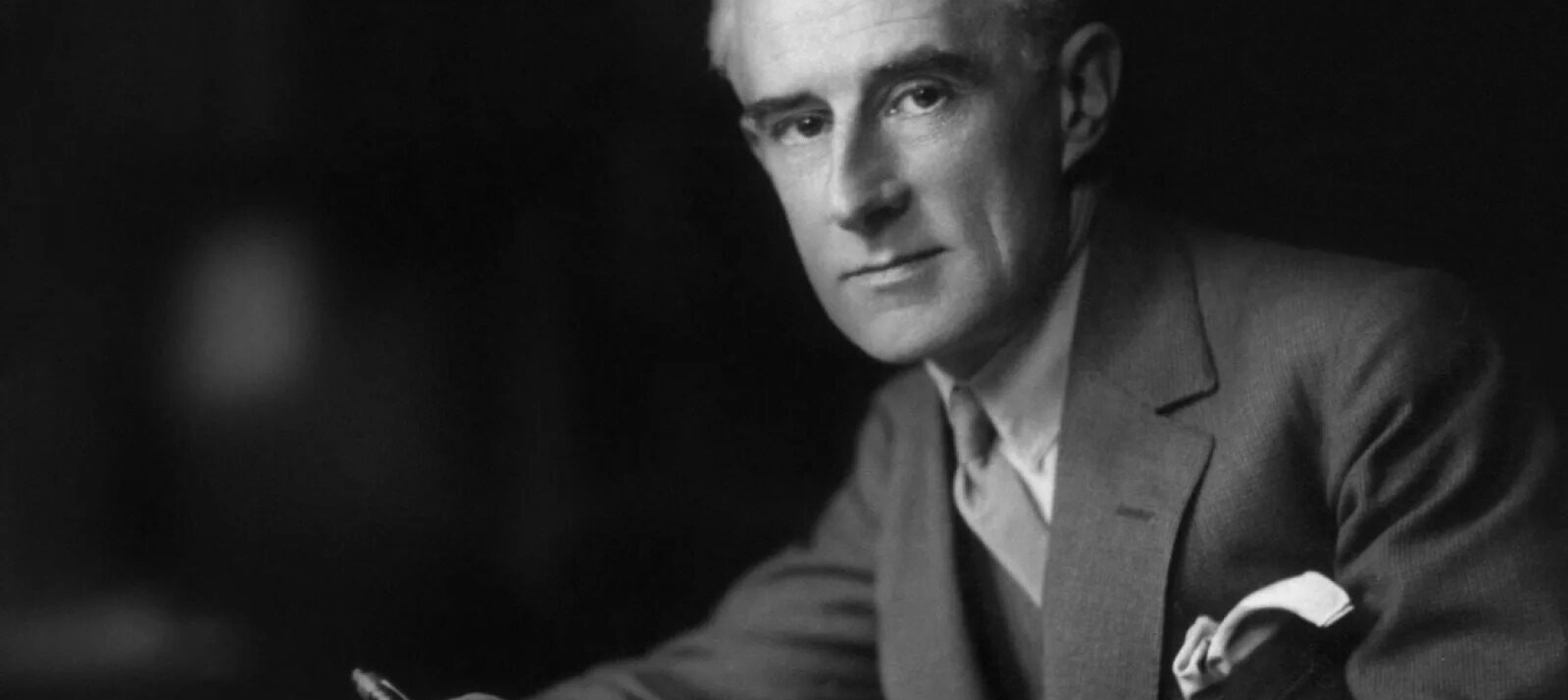

Bon anniversaire, Maurice !

Description

Il aurait 150 ans aujourd’hui, mais jamais il n’aura été un « vieux Monsieur » ! Fêter l’anniversaire de Ravel en 2025, c’est avant tout faire entendre l’extraordinaire vitalité de sa création, ouverte sur toutes les influences du premier 20ème siècle, et si originale qu’elle ne cesse, près d’un siècle après la mort du compositeur, de nous enchanter et de nous étonner. Comment rendre hommage à cette œuvre, bien trop riche et protéiforme pour être résumée en un programme de concert ? Le Festival « La Feuillie Classic » a fait le pari des contrastes. Car il n’y a pas meilleure manière de faire entendre le paradoxe Ravel, et toute la force de son héritage. Les contrastes font résonner ses sources multiples s’inspiration en même temps que l’unité de son style, partout reconnaissable, malgré les écarts et les audaces. Ainsi y a-t-il un véritable « son » ravélien, une touche immédiatement identifiable dans la qualité de timbre, le ciselage de la forme, ou l’art de décaler les harmonies trop attendues. Mais un « son » qui s’est aussi laissé traverser par des pans entiers de l’Histoire de la musique : la grande tradition du baroque français en même temps que le jazz, la virtuosité romantique en même temps qu’un renouveau du langage tourné vers 20ème siècle, la musique populaire improvisée (tzigane, espagnole) en même temps que l’art le plus rigoureux des formes savantes, la naïveté presque enfantine des mélodies sans emphase en même temps que la violence absurde de la Grande Guerre, l’hédonisme des couleurs mais aussi le sens du grotesque. Autant dire que les bougies de Ravel sont plus nombreuses encore qu’il n’y paraît ! Et que nous n’avons pas fini de les souffler. L’art cubiste du collage Pour entrer dans la musique de Ravel, il faut commencer par se défaire d’une idée trompeuse : il n’est pas « impressionniste ». Son talent est beaucoup plus moderne et s’apparente volontiers aux audaces des peintres cubistes, capables de faire entrer sur la toile tout matériau possible, des traces les plus immédiates et prosaïques (bout de cannage ou morceau de journal) jusqu’aux tourments chaotiques de l’Histoire. Comme chez Picasso ou chez Braque, le « collage » des styles permet à Ravel de varier à l’infini la palette tout en rendant la structure formelle plus saillante. Et comme les deux peintres, Ravel démultiplie ses matériaux, transforme et décale tout ce qui passe sous sa plume, mais de sorte que cette plasticité renforce les lignes, qu’elle en fasse apparaître toujours plus clairement les reliefs, la netteté du trait et son tranchant. En quoi Ravel, encore aujourd’hui, nous apprend à écouter, comme les cubistes autrefois voulaient acérer le regard de leur public sur le monde. Le Trio (1915) qui ouvre le programme de ce concert est l’un des exemples les plus frappants de cet art aux multiples facettes. Il combine tout à la fois des références au zortziko basque (premier mouvement), aux traditions poétiques orientales (Pantoum), ainsi qu’aux formes baroques (Passacaille). Et ces contrastes ne marquent pas seulement la différence entre les mouvements. Ils gagnent aussi chacun d’entre eux. Prenons le premier mouvement. Le thème initial est d’influence basque. Il emprunte son rythme à une danse folklorique, le zortiziko (une combinaison de rythmes pointés sur une structure à 8/8). Il est d’allure archaïsante (parallélismes et doublures), presque naïf en apparence. Mais à y prêter un peu mieux l’oreille, on perçoit aussi que la réalisation harmonique de ce thème n’est pas tout à fait fidèle à l’allure naïve de sa mélodie. Il semble en effet qu’une discrète distance se creuse, et que ce ton folklorique n’est que « cité », de loin, comme s’il n’en restait que la trace mémorielle. Ce n’est plus tout à fait la danse basque que nous entendons, mais son souvenir. Or il se trouve que le zortiziko, dans l’univers basque, est une référence aux contours plus mobiles qu’il n’y paraît. Car sous l’évidence de la danse folklorique surgit aussi un souvenir poétique, celui des joutes oratoires (bertsolaritza) typiques du pays basque, soit donc d’un art poétique oral dont le principe même est celui du contraste entre l’ancien et le nouveau. Et il suffit d’entendre les premières pages du Trio pour prendre la mesure de ce que cette matrice poétique inspire à Ravel. Car le premier thème, ce souvenir de danse folklorique à l’allure simple et aux couleurs naïves, bascule en quelques mesures à peine dans un univers beaucoup plus tendu et animé, jusqu’à faire oublier sa transparence initiale. Toute la suite du mouvement repose sur cette oscillation entre la naïveté folklorique de certains fragments mélodiques et l’inquiétante transformation dans laquelle Ravel engage ce matériau. Et c’est ensuite le Trio entier qui est emporté par cette ambivalence. En surface, on entendra donc des motifs de danses ou des bribes mélodiques qui pourraient presque être empruntées à l’univers du café-concert dont Ravel appréciait tant l’atmosphère, ainsi que des effets de timbres cristallins. Mais on sentira aussi la menace latente, jusqu’à ce que l’autre pôle de l’écriture prenne le dessus – des timbres autrement plus âpres et sans complaisance, toujours prêts à déplacer la forme vers d’autres dimensions, vers des rythmes plus complexes et une écriture instrumentale, au piano comme aux cordes, plus radicalement moderne. En quoi on peut effectivement parler d’un art cubiste du collage : le matériau de surface a la simplicité du « déjà-vu » et des choses simples, mais un mouvement interne brise la familiarité des apparences et recompose l’agencement de toutes les lignes. Ce qui ne va pas sans rappeler le contexte de composition du Trio. À l’été 1915, l’Europe entière bascule dans la Grande Guerre. Ravel décide de s’engager et compose ce Trio dans l’urgence, avec le pressentiment aigu que le monde qui fût le sien est en train de basculer. Bientôt la Belle Époque (et avec elle toutes ses images d’Épinal) sera engloutie par l’horreur du conflit. Ravel ne sait pas encore ce que les années à venir lui infligeront. Mais sa musique déjà semble avoir compris que les traces mémorielles qu’elle voudrait retenir sont désormais entachées d’irréalité. La géographie imaginaire du timbre Les trois œuvres qui suivent – Habanera (Ravel, 1907, transcription pour violoncelle et guitare), La Vie brève (de Falla, 1904-1905) et la Rhapsodie espagnole (Liszt, 1863) – font toutes signe vers l’Espagne. Leur proximité permet cependant d’entendre combien cette Espagne rêvée par les musiciens, qu’ils soient basque (Ravel), espagnol (de Falla) ou hongrois (Liszt), va très au-devant des identités folkloriques. Dès Liszt en effet, l’Espagne est un prétexte à métamorphoses : transposition de la guitare en piano, et vice-versa, réinvention du piano qui imite la guitare, transformation du thème espagnole baroque de la Folia en variations héroïques, qui transforment à leur tour la virtuosité jusqu’aux dimensions élargies de l’espace symphonique (de fait, Busoni en réalisera une orchestration). Tout se passe comme si Liszt utilisait la référence à l’Espagne pour ses pouvoirs suggestifs et dynamiques, et jamais comme un cliché figé. Puis on découvre une autre référence espagnole, plus folklorique cette fois, la Jota aragonesa. Mais là encore, l’image espagnole est d’essence rhapsodique : elle ne réfère à sa provenance localisée que pour mieux relancer l’imaginaire sonore et servir de prétexte à l’improvisation. Il n’y a donc pas, chez Liszt, de « référence » sans qu’aussitôt s’exerce son art de la transposition. Et c’est à ce titre seulement qu’il est fidèle à son modèle d’origine. Car les jeux de combinaisons de timbres et les contrastes d’écriture instrumentale n’imitent en rien la danse des origines, mais transposent en gestes pianistiques l’énergie physique propre à la Jota. Exactement comme ils transposent dans l’univers sonore l’improvisation des corps dansants. Le folklore est ainsi dépassé par l’Idée – Idée coloriste et dynamique d’une Espagne aux tons vifs et tournoyants, Idée mobile et évolutive qu’on ne peut réduire à l’image trop identifiable du pittoresque. Chez de Falla, l’Espagne semble plus authentique. Mais là encore, l’écriture musicale joue avec son modèle. La Vida breve, à l’origine, est un drame lyrique composé sur un livret espagnol de Carlos Fernández Shaw. Et dès cette première version, le style est hybride. L’action est située à Grenade et la composition s’inspire du genre typique de la zarzuela. Mais cette inspiration est d’emblée filtrée par d’autres influences, l’opéra vériste notamment (Puccini et Mascagni) ainsi que le mélodrame. Refusée pour cette raison par le Teatro Real de Madrid, la partition fût ensuite remaniée sur les conseils de Paul Dukas et Debussy, adaptée en France et créée à Nice, avant d’être reprise à l’Opéra-comique. Cette trajectoire explique la singularité de l’œuvre. Le style est assurément espagnol (rythmes, mordant du phrasé, accents, accords arpégés très serrés, échelles modales typiques) mais se dérobe à l’imagerie folkloriste. Et la transcription pour guitare et violoncelle renforce encore ce point, car elle redouble l’effet de transposition – de l’ancrage populaire à l’opéra, et encore de l’opéra aux timbres des deux instruments. Il en résulte une œuvre singulière, dont l’Espagne n’est « typifiée » qu’à condition d’être sublimée, et qui réfère d’autant mieux à son origine qu’elle ne cesse de la réinventer. L’Espagne ravélienne que nous fait entendre sa Habanera se situe à l’intersection de ces deux autres œuvres (Liszt et de Falla). Cette Habanera est en réalité une réécriture de celle que Ravel a composée auparavant pour sa Rhapsodie espagnole, une œuvre dont le titre fait évidemment référence à Liszt et à son art protéiforme du timbre, et plus précisément à son art de la transposition. De fait, l’histoire de ces métamorphoses est plus complexe encore. D’abord composée pour deux pianos (1895), cette Habanera appartient alors aux Sites auriculaires que Ravel achève en 1897. Le titre nous l’indique : il y a bien une localité mais elle est indéfinie (c’est un « site »), et elle n’engage d’autre géographie que celle de l’oreille (ce site est « auriculaire »). Ce n’est qu’en 1907 que cette Habanera est orchestrée et intégrée à la Rhapsodie espagnole (1907). À la structure initiale – un rythme immuable de Habanera combinée à d’audacieuses inventions harmoniques – viennent ainsi se joindre des jeux de timbres novateurs. Enfin, Ravel reprend et remanie sa pièce pour en faire une vocalise-étude (voix de mezzo ou contralto). L’histoire de cette transformation se poursuit : de nombreux instrumentistes s’emparent à leur tour de cette vocalise, et le timbre de la Habanera continue de se déplacer, jusqu’au violoncelle, sans doute sa « voix » la plus évidente puisqu’elle semble retourner à la source, c’est-à-dire à la voix grave et rauque du chanteur gitan. Par quoi nous retrouvons de Falla. Car là encore, c’est l’art des métamorphoses qui constitue l’hispanité, bien plus que l’image fidèle d’un timbre authentique et figé. En passant par l’Espagne, ce programme a ouvert un autre territoire musical : celui de la Rhapsodie. Et dans cette direction, ce sont deux autres registres d’influences et d’emprunts qui apparaissent : la musique tzigane et le jazz. Tzigane (1924) commence comme du Liszt, mais au violon. Comme si l’image du violoniste « errant » avait circulé d’abord du violon vers le piano, puis du piano en faisant à nouveau retour vers le violon. Ce sont ces pérégrinations dont témoigne l’écriture de Ravel. Son « Tzigane » flotte entre plusieurs espaces, et c’est sa circulation en tant que telle qui le définit, bien plus que sa localité d’origine. Ainsi on entendra dans cette œuvre de multiples manières. Celle de Liszt bien sûr, à qui il emprunte son art mélodique proprement rhapsodique, qui semble provenir de l’improvisation et non plus lui servir de prétexte ; au point que ces propos de Jankélévitch à propos de Liszt pourraient très bien se dire des premières pages de Tzigane : « Le thème n’est plus un élément préfabriqué et bien maniable en vue des combinaisons ultérieures, mais il éclot furtivement dans le trait qui hésite, dans l’arpège qui se déforme, dans l’arabesque qui se précise ». Puis à Liszt s’ajoute aussi le souvenir des Danses hongroises de Brahms, soit un autre type de transfert, où se mêlent la mélodie populaire hongroise et la légèreté viennoise fin de siècle. Enfin, bien sûr, il y a Bartok, dont Ravel admirait la musique. Chez Bartok, Ravel a entendu comment le folklore pouvait être à la fois plus authentique que chez les romantiques et cependant beaucoup plus malléable. Car la véritable inspiration populaire ne fait jamais sonner la musique traditionnelle comme une origine ou un retour, mais bien comme une relance de tous les paramètres musicaux – rythmiques, harmoniques (nouvelles échelles, nouvelles hiérarchisations tonales), instrumentales, etc. Il suffit d’entendre comment sonne le violon de Tzigane : la multiplicité des attaques, l’utilisation inédite de ses registres, les effets de doubles cordes, le travail sur la variété des timbres… Ce sont autant d’inventions radicales, qui font voyager l’instrument vers de nouvelles contrées. En d’autres termes : qui rendent la musique tzigane à ce qu’elle est véritablement, une musique du déplacement plutôt qu’une fidélité présumée à l’ancrage de ses racines géographiques. Il est alors tout naturel de passer vers l’univers de Jazz. Car là encore, le Jazz permet de déplacer la musique savante vers de nouvelles combinaisons sonores, en même temps qu’il lui inspire de nouveaux métissages. Car le Jazz que connaît de Ravel est un métissage, ce dont les Trois Préludes de Gershwin (1926) témoignent très bien : le blues n’est jamais radicalement étranger à l’univers des musiques savantes. Ravel y a donc puisé l’occasion de nouveaux développements compositionnels – de nouvelles hiérarchies harmoniques en premier lieu, mais aussi une manière singulière de déployer la mélodie, de l’étirer autrement, en jouant sur une nouvelle variété d’accents, de syncopes, et sur des effets inédits de chromatismes, autant de nouvelles matrices d’hybridation et de déplacement. Ce goût pour l’aventure sonore se retrouve dans la Sonate pour violon et violoncelle (1920), qui est pour Ravel l’occasion de travailler sur de nouvelles combinaisons d’intervalles et de modes d’attaque. L’écriture à deux instruments est totalement inédite : les effets de contrepoint et de vibrations partagées font entendre les timbres jusqu’alors inusités, des jeux de résonance qui permettent de réinventer chacun des deux instruments par la présence de l’autre. Ce dont ses successeurs auront su se souvenir. Ainsi la première des Trois Strophes sur le nom de Sacher (Dutilleux, 1976) prolonge-t-elle ce qui vient d’être décrit. Et d’autant mieux qu’elle aussi réfère à Bartok : on y trouve un emprunt à Musique pour cordes, percussion et célesta, l’une des œuvres commandées par Paul Sacher au compositeur hongrois. De Ravel à Dutilleux, on le voit, la descendance n’est pas directe, mais emprunte des voies multiples. Mais on y retrouve l’essentiel : le sens des métamorphoses sonores, et une même volonté d’expérimenter de nouveaux timbres sur les cordes, d’emmener les instruments vers d’autres espaces sonores. La cassure du 20ème siècle Ravel est né en 1875, après la chute du Second Empire, dans les premiers temps de la IIIème République, en pleine dynamique de modernisation du pays. Il grandit dans la « Belle Époque », marquée par de nombreux progrès (sociaux, économiques), et emmenée par la croissance de la seconde phase d’industrialisation en France. La vie urbaine change, les classes moyennes découvrent de nouveaux loisirs. Ce sont les premiers temps du cinéma muet et des guinguettes dont le peintre Renoir a si bien saisi l’atmosphère. Ravel meurt en 1937, quelques mois avant que n’éclate la seconde Guerre Mondiale. La cassure, au centre de son existence, c’est bien entendu la Grande Guerre. Les œuvres qui terminent ce programme font entendre cette bascule, si centrale dans son style. Les deux berceuses, celle de Fauré (1879) et celle de Ravel (1922) composée en hommage à son prédécesseur, ont la couleur de la Belle Époque d’avant-guerre. Mais la seconde a des grincements qu’ignore la première. La distance de l’une à l’autre, malgré l’hommage de Ravel à Fauré, laisse entrevoir qu’un monde désormais les sépare. Cette brisure de l’Histoire est au cœur de la Valse (1919-1920) qui conclut le concert. Son projet avait vu le jour en 1906, en collaboration avec le chorégraphe Serge Diaghilev. Il s’agissait alors d’un hommage à l’univers viennois de Richard Strauss, une sorte « d’apothéose de la Valse » en forme d’hommage à Richard Strauss. Mais la Grande Guerre met le projet en suspens, qui ne sera repris qu’au début des années. Ravel repart cependant de cette image initiale, dont il reste une trace dans le scénario imaginaire de la partition : « Des nuées tourbillonnantes laissent entrevoir, par éclaircies, des couples de valseurs. Elles se dissipent peu à peu : on distingue A) une immense salle peuplée d'une foule tournoyante. La scène s'éclaire progressivement. La lumière des lustres éclate au ff. Une Cour impériale, vers 1855. » Si ce n’est que cette évocation, peu à peu, sombre, selon les mots de Ravel lui-même dans « un tourbillon fantastique et fatal ». Le rythme de Valse peu à peu se saccade et se déphase, puis s’emporte jusqu’à finalement imploser. La Valse, en même temps qu’une danse qui se désaxe est une forme qui se déforme. Comme s’il ne s’agissait plus de faire le portrait d’une époque, mais de faire surgir la secousse de l’Histoire dans la forme elle-même. Diaghliev ne s’y était pas trompé : « Ravel, c’est un chef-d’œuvre mais ce n’est pas un ballet ». Impossible de danser cette chute de la danse dans le gouffre de la Guerre. Mais impossible aussi de ne pas songer à l’engloutissement de la légèreté fin de siècle dans l’horreur des tranchées. 150 ans après sa naissance, nous pouvons prendre toute la mesure de l’univers ravélien. Nous pouvons l’écouter enfin en l’arrachant à l’image qui trop longtemps lui a collé, celle d’un compositeur du rêve, de l’enfance et des mythes, voire des œuvres un peu trop sages, trop fidèles au passé. Nous pouvons désormais laisser pleinement agir sa musique sur nous. Car s’il nous arrive de rêver en l’écoutant, de nous laisser transporter vers une Espagne hédoniste ou vers quelque contrée mythique, la « coupe » ravélienne, cet art de la forme aux traits précis et aux jeux de collages hybrides, nous rappelle aussi de quoi nos rêves sont vraiment faits : d’associations inattendues, d’angoisses autant que de désirs, de chutes et de grimaces autant que de valses méditatives, d’images enfantines autant que de morceaux bruts du réel. Et surtout, nous pouvons entendre Ravel autrement que comme le peintre de son « époque ». Plus encore, il fût l’un des premiers à avoir su capter, jusque dans la fibre même de son écriture et la résonance de ses timbres, le pouls incontrôlable de l’Histoire. Verena Meyer

Programme

M. Ravel

Trio avec piano en la mineur (1er mouvement)Daniel Neuburger, violon ; Henri Demarquette, violoncelle ; Jean-Frédéric Neuburger, pianoM. Ravel

HabaneraHenri Demarquette, violoncelle ; Philippe Mouratoglou, guitareM. De Falla

La vie brèveHenri Demarquette, violoncelle ; Philippe Mouratoglou, guitareN. Rimsky-Korsakov

Chanson IndouePaul Zientara, alto ; Victor Demarquette, pianoM. Ravel

TziganeKerson Leong, violon ; Jean-Frédéric Neuburger, pianoC. Debussy

Sonate pour violoncelle et piano CD.144 (1er mouvement)Cyprien Lengagne, violoncelle ; Victor Demarquette, pianoG. Gershwin

SummertimeCyprien Lengagne, violoncelle ; Victor Demarquette, pianoM. Ravel

Berceuse sur le nom de Gabriel FauréDaniel Neuburger, violon ; Victor Demarquette, pianoG. Fauré

BerceuseDaniel Neuburger, violon ; Victor Demarquette, pianoM. Ravel

Sonate pour violon et violoncelle (2ème mouvement)Daniel Neuburger, violon ; Cyprien Lengagne, violoncelleH. Dutilleux

3 Strophes sur le nom de Sacher, 1er mouvementHenri Demarquette, violoncelleM. Ravel

La ValseJean-Frédéric Neuburger, piano